Immanuel Kant 1724-2024

Kantjubiläum 2024: Geförderte Projekte

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) fördert verschiedenste Projekte im Rahmen des Jubiläums "300 Jahre Immanuel Kant".

Titel des Projekts

„Immanuel Kant 1724-2024. Ein europäischer Denker"

Kurzbeschreibung

Am 22. April 2024 jährt sich der Geburtstag von Immanuel Kant zum 300. Mal. Der Philosoph aus Königsberg (heute Kaliningrad) hat weit über seine Zeit hinaus die deutsche und europäische Geistesgeschichte geprägt. Theoretische und praktische Philosophie, Ethik und Politische Theorie, Ästhetik und Anthropologie beeinflusste er wegweisend. Für die gewaltigen Herausforderungen, vor denen auch Europa steht, ist Kants Werk von größter Aktualität und Relevanz. Das Tagungs- und Publikationsprojekt soll im Vorfeld auf dieses Jubiläum hinführen. Im Rahmen einer wissenschaftlichen Tagung werden zentrale Aspekte von Kants Werk und dessen Bedeutung auf Grundlage des aktuellen Forschungsstandes dargestellt und diskutiert. Einbezogen werden auch Kants Biographie, sein Leben und sein akademisches und gesellschaftliches Wirken in Königsberg, ferner die Rezeption seines Werkes in der Philosophie, aber auch in der Literatur und in der Kunst sowie dessen aktuelle politische und gesellschaftliche Relevanz. Dabei wird auch ein Augenmerk auf die Bedeutung und Wertschätzung Kants im heutigen Kaliningrad gelegt.

Ergebnis

Publikation des illustrierten Sammelbandes zum Thema: „Immanuel Kant 1724-2024. Ein europäischer Denker".

Laufzeit

01.04. 2019 - 30.06.2023

Projektleitung

Prof. Dr. Wolfgang Gerhardt, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW), 10117 Berlin, Jägerstraße 22/23.

Titel des Projekts

Vortrag: "Königsberg erinnern. Versuch einer philosophischen Ortsbestimmung"

Prof. Dr. Hans-Ulrich Baumgarten

Kurzbeschreibung

Über Königsberg sagt Immanuel Kant: „... eine solche Stadt ... kann schon für einen schicklichen Platz zur Erweiterung sowohl der Menschenkenntnis als auch der Weltkenntnis genommen werden, wo diese, auch ohne zu reisen, gewonnen werden kann."

Königsberg ist Kants Geburtsstadt, die er nie verlassen hat. Ohne sich von diesem Ort jemals fortbewegt zu haben, wird sein Denken durch Menschenkenntnis und Weltkenntnis bestimmt. Bis heute besitzt es Weltgeltung.

Ostpreußen mit seinem Zentrum Königsberg ist für einige von uns Herkunftsland ihrer Vorfahren, für manche verlorene Heimat.

Was bedeutet es, seine Heimat zu verlieren? Inwiefern gehört Heimat zur Identität eines Menschen? Und wie lässt sich im Kontext dieser Fragen und ihrer möglichen Antworten Erinnerungskultur orientierungsgebend gestalten?

Der Vortrag möchte sich mit diesen Fragen aus einer philosophischen Perspektive beschäftigen, wobei Kant nicht zufällig den Fluchtpunkt der Betrachtung bildet.

Referent: Prof. Dr. Hans-Ulrich Baumgarten ist 1958 in Osnabrück geboren und studierte ab 1977 Germanistik, katholische Theologie und Philosophie in Freiburg/Br. Er wechselte nach Münster und legte dort seine erste Staatsprüfung für das Lehramt Sek. I und II ab: 1983 in den Fächern Erziehungswissenschaft, katholische Theologie, 1984 in Philosophie und 1985 in Germanistik.

1991 folgte die Promotion („Kant und Tetens. Untersuchungen zum Problem von Vorstellung und Gegenstand") und 1997 die Habilitation (" Handlungstheorie bei Platon. Platon auf dem Weg zum Willen") in Freiburg/Br.

Ergebnis

Vortrag am 26. August 2021, 19 Uhr

Laufzeit

26. August 2021

Projektleitung

Dr. Arkadiusz Danszczyk, Stellvertretender Direktor der Martin-Opitz-Bibliothek, Berliner Platz 5, 44623Herne

Abbildung: Immanuel Kant, Gedenkblatt der Königsberger Allgemeinen Zeitung, 22.April 1924

Titel des Projekts

„Immanuel Kant und der Geist der Aufklärung" - Dauerausstellung (Arbeitstitel)

Kurzbeschreibung

Pünktlich zum Jubiläum eröffnet am 22. April 2024 das erste Kant gewidmete Museum Deutschlands. Auf rund 700 m2 Ausstellungsfläche erschließt das vom Bund und vom Land Niedersachsen institutionell finanzierte Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg einem breiteren Publikum Leben und Werk des berühmtesten Ostpreußen. Hierzu entsteht ein Erweiterungsbau, seit August 2020 verfügt das Museum außerdem über eine eigene Immanuel Kant Abteilung mit einem eigenen wissenschaftlichen Mitarbeiter.

Die Ausstellung stellt Kant im Kontext dar, als Königsberger und als Aufklärer, und fokussiert dabei stets auf die Aktualität seines Denkens im zeitgenössischen Diskurs. Dank der Dauerleihgabe des ehemaligen Museums Stadt Königsberg (Duisburg) verfügt das Museum seit 2016 über eine größere Sammlung originaler Kantiana, die Kant als Person erlebbar machen. Vor allem aber sollen Inszenierungen und interaktive mediale Stationen einen direkteren Zugang zu seiner Philosophie schaffen und ganz nach dem Kantischem Motto zum „Selberdenken" animieren. Das Ostpreußische Landesmuseum wird sich auf diese Weise auch über 2024 hinaus als ein Zentrum für Kant und die Aufklärung etablieren.

Ergebnis

Neugeschaffene Dauerausstellung

Laufzeit

01.06.2020 - 22.4.2024 (Eröffnung) bzw. 22.4.2024 (... bis zum Ewigen Frieden)

Projektleitung

Dr. Joachim Mähnert, Ostpreußisches Landesmuseum, Heiligengeiststraße 38, 21335 Lüneburg.

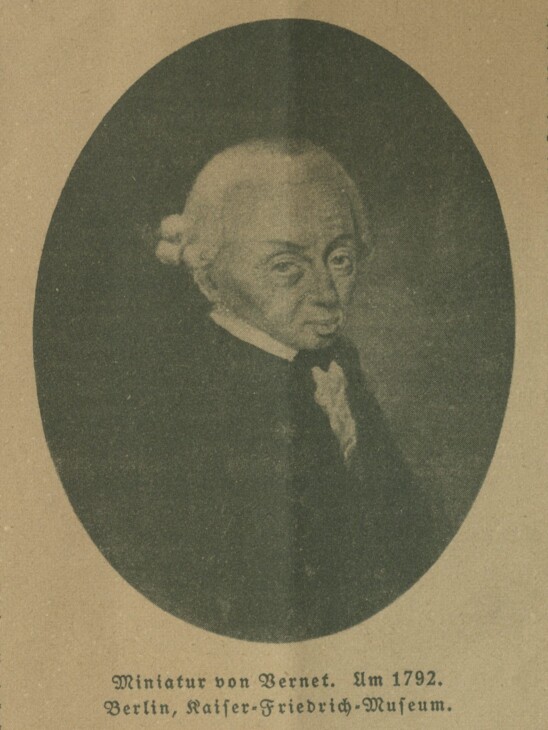

Abbildung: Gottlieb Doebler (zugeschrieben), Immanuel Kant, 1791/1795. Ostpreußisches Landesmuseum / Leihgabe Stadt Duisburg

Titel des Projekts

Kants Amtstätigkeit digital

Kurzbeschreibung

Das 2024 anstehende Kant-Jubiläum bietet eine besondere Gelegenheit, die Digitalisierung der Albertina-Bestände, die sich im polnischen Staatsarchiv Olsztyn (Allenstein) befinden und einen Kant-Bezug aufweisen, einzuleiten. Das Staatsarchiv in Olsztyn bildet dank seiner umfangreichen Sammlung zur Königsberger Universität eins der wichtigsten Zentren der Quellenforschung zum Leben und Werk Kants. Mehrere dort versammelten Dokumente informieren nicht nur über seine Amtstätigkeit als Professor oder Dekan, sondern vermitteln auch ein umfangreiches Bild über seine Qualifikationszeit (Studium, Promotion, Habilitation), sein didaktisches Engagement (Seminare, Vorlesungen, Kontakte mit Studenten) sowie über den Umgang der Universität mit der Erinnerung an Kant (Bestattungsfeierlichkeiten, Kant-Jubiläen, Veröffentlichung seiner Schriften). Ziel der Digitalisierung und Bereitstellung der entsprechenden Archivdokumente auf der Homepage des Nordost-Instituts ist es, auf die Bedeutung der in Olsztyn aufbewahrten Kant-Quellen aufmerksam zu machen und neue Forschungsperspektiven für die Beschäftigung mit Kants Dienstjahren an der Universität Königsberg zu eröffnen. Das Digitalisierungsprojekt schließt dabei an die geplante Kant-Ausstellung im Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg an. Die fachliche Bearbeitung und digitale Bereitstellung des Allensteiner Kant-Bestandes durch das Nordost-Institut wird somit die Museumssammlung vervollständigen und ihre wissenschaftliche Dimension hervorheben.

Ergebnis

Web-Präsentation und wissenschaftliche Bearbeitung der Kant-Archivalien aus dem polnischen Staatsarchiv in Olsztyn.

Laufzeit

2019-2023

Projektleitung

PD Dr. Agnieszka Pufelska, Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen in Nordosteuropa e.V. (IKGN) an der Universität Hamburg in Lüneburg, Lindenstraße 31, 21335 Lüneburg.

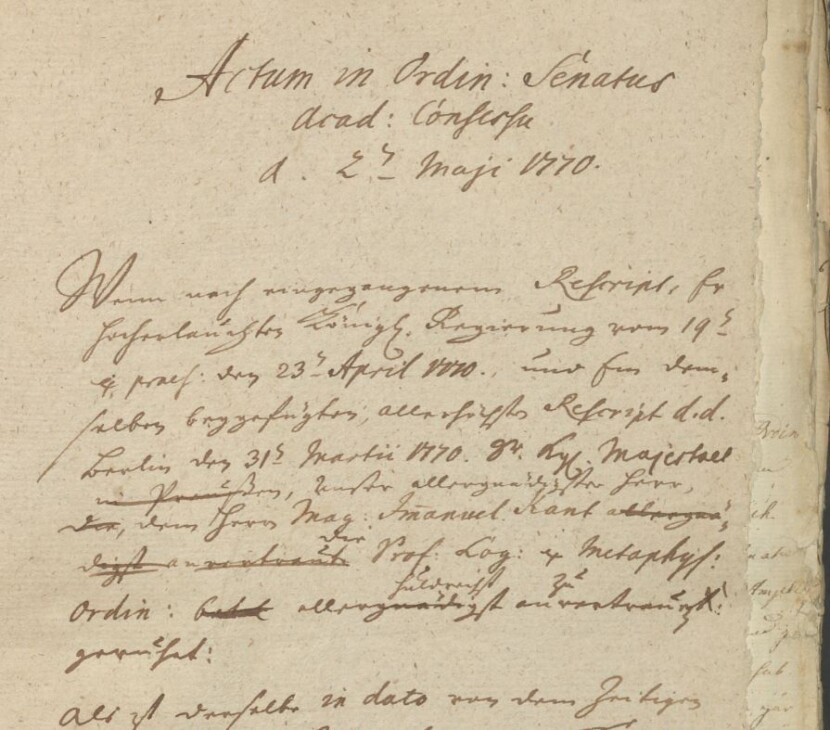

Abbildung: Ausschnitt aus einem Schreiben des Königsberger Universitätssenats zur Verleihung der Professorenwürde an Immanuel Kant - Staatsarchiv Olsztyn.

Titel des Projekts

Immanuel Kant und sein Wirkungsort Königsberg. Europäischer Aufbruch im 18. und Erinnerungsort im 21. Jahrhundert

Kurzbeschreibung

Bis 2024 entsteht eine Dauerausstellung zu Immanuel Kant am Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg. Die historische Verbindung von Kant und Königsberg/Ostpreußen gerät somit wieder verstärkt in den Blick.

2021 widmet sich die Jahrestagung der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung diesem Thema und lädt dazu renommierte Kantexperten aus Deutschland und Kaliningrad ein. Besondere Aufmerksamkeit liegt auf der Königsberger Albertus-Universität, an der Kant lebenslang als Dozent wirkte. Im Hinblick auf das anstehende Kant-Jubiläum wird außerdem ein Blick auf die aktuelle Erinnerungspolitik in Russland und Lüneburg geworfen.

Die Tagung findet in Lüneburg statt in Zusammenarbeit von Ostpreußischem Landesmuseum, Nordostinstitut (IKGN) und der Lüneburger Leuphana Universität. Der Besuch der Präsenzveranstaltung oder eine digitale Teilnahme ist nach Anmeldung möglich. Als Dokumentation wird ein Tagungsband erscheinen.

Ergebnis

Tagung (mit Tagungsband)

Laufzeit

30.09.2021- 02.10.2021

Projektleitung

Dr. Joachim Mähnert, Ostpreußisches Landesmuseum mit Deutschbaltischer Abteilung, Heiligengeiststraße 38, 21335 Lüneburg

Abbildung: Immanuel Kant, Heinrich Wolff, 1924 © Ostpreußisches Landesmuseum

Titel des Projekts

Immanuel Kant und sein Wirkungsort Königsberg. Universität, Geschichte und Erinnerung heute

Kurzbeschreibung

Die in Vorbereitung befindliche Publikation kontextualisiert Kant und sein Denken historisch im Königsberg des 18. Jahrhunderts. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf seinem Wirken an der Königsberger Albertus-Universität, an der er lebenslang als Dozent tätig war. Außerdem wird seine Nachwirkung thematisiert und angesichts des anstehenden Kant-Jubiläums (300. Geburtstag 2024) auch ein Blick auf die Kant-Erinnerung in Russland und Deutschland geworfen.

Ergebnis

Publikation:

Joachim Mähnert, Jürgen Sarnowsky (Hg.): Immanuel Kant und sein Wirkungsort Königsberg. Universität, Geschichte und Erinnerung heute (Reihe: Vestigia Prussica. Forschungen zur ost- und westpreussischen Landesforschung, hgg. v. Arno Mentzel-Reuters, Jürgen Sarnowsky, Sven Tode). Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen, 2023.

Laufzeit

2021-2023

Projektleitung

Dr. Joachim Mähnert, Ostpreußisches Landesmuseum mit Deutschbaltischer Abteilung, Heiligengeiststraße 38, 21335 Lüneburg

Abbildung: Das Porträt Immanuel Kants wurde 1791 von dem Berliner Maler Gottlieb Döbler angefertigt © Ostpreußisches Landesmuseum

Titel des Projekts

Immanuel Kant. Ein Beitrag zur Rezeption in Schlesien (1800-1945)

Kurzbeschreibung

Das Forschungsprojekt befasst sich mit der bislang nur wenig bearbeiteten Wirkungsgeschichte Kants in Schlesien: In einigen Schlaglichtern sollen die Rezeption der Person des Philosophen und seines Werkes durch die Bildungselite in der preußischen Provinz Schlesien und ihrer Hauptstadt Breslau und besonders dessen Bedeutung für die deutsch-jüdische Gemeinschaft beleuchtet werden. Dabei kann auf polnische und deutsche Forschungen über die Geschichte des Faches Philosophie an der Universität Breslau, über die Philosophische Fakultät und über den Breslauer Neukantianismus aufgebaut werden. Schwerpunkte sind: Kant in Forschung und Lehre der Universität Breslau; Kant und die Breslauer Bildungselite; die Bedeutung der Kant-Gesellschaft für Schlesien; die Bedeutung Kants und seiner Philosophie für die Breslauer Juden.

Ergebnis

Forschungsbeitrag

Laufzeit

2021-2023

Projektleitung

Prof. Dr. Matthias Weber, BKGE, Johann-Justus-Weg 147a, 26127 Oldenburg

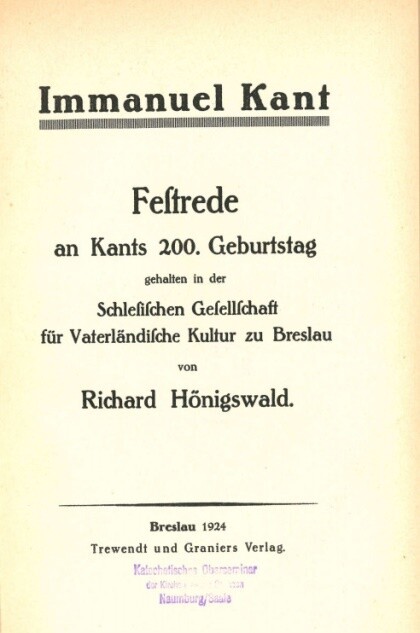

Abbildung: Die anlässlich des zweihundertsten Todestags von Kant 1924 von dem Breslauer Philosophieprofessor und Kantspezialisten Richard Hönigswald vorgetragene Festrede wurde noch im Jubiläumsjahr gedruckt. Als gebürtiger Jude wurde Hönigswald 1933 aus der Universität verdrängt, 1938 wurde ihm der philosophische Doktorgrad aberkannt, 1939 emigrierte er und starb 1947 in den USA.

Titel des Projekts

Kant & Königsberg

Kurzbeschreibung

Aus Anlass des Immanuel-Kant-Jahres 2024, wenn des 300. Geburtstages des Philosophen gedacht wird, bereitet das Deutsche Kulturforum östliches Europa eine Wanderausstellung vor. Auf zwölf Tafeln soll auf Deutsch und Englisch ein Überblick über Kants Biographie, über seine Wirkungsstätte Königsberg in Preußen, über dessen Universität und über die Region im zeithistorischen Kontext gegeben werden. Der Schwerpunkt wird auf der kulturhistorischen Einordnung des Philosophen und seiner Wirkungsstätte liegen, Kants Werke wie auch deren Rezeption werden zusammenfassend dargestellt. Mit „Kinderecken" soll die Ausstellung den Königsberger Philosophen auch jungen Menschen nahebringen. Kooperationspartner des Kulturforums sind das Ostpreußische Landesmuseum Lüneburg sowie das Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa.

Ergebnis

Wanderausstellung des Deutschen Kulturforums östliches Europa

Zwölf Tafeln (deutsch-englisch)

Begleitmaterial: Broschüre mit den Ausstellungsinhalten

Laufzeit

Beginn: Frühjahr 2024

Projektleitung

Dr. Harald Roth, Deutsches Kulturforum östliches Europa, Potsdam

Kooperationspartner: Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Ostpreußische Landesmuseum Lüneburg

Abbildung: © Deutsches Kulturforum östliches Europa/Juliane Pieper

Startveranstaltung 2016: Tagung "300 Jahre Immanuel Kant. Der Weg zum Jubiläum"

Am 6. Juni 2016 veranstalteten die BKM und das BKGE in Kooperation mit dem Deutschen Historischen Museum Berlin und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften eine Tagung in Berlin unter dem Titel: "300 Jahre Immanuel Kant. Der Weg zum Jubiläum".

Die Tagung wurde auf Anregung der BKM durchgeführt, sie hatte im Rahmen der Vorbereitung des Kant-Jubiläums im Jahr 2024 eine initiierende Bedeutung und diente als Forum für den Austausch unter Experten und zum Sammeln von Ideen, wie man auf das bevorstehende Jubiläum hinführen kann.

Die Tagung wurde in einer Broschüre dokumentiert.

Dokumentations- und Forschungsprojekt

Matthias Weber: Immanuel Kant in Werken der modernen Kunst

Zahlreiche Arbeiten namhafter ebenso wie weniger bekannter Künstler beziehen sich auf Immanuel Kant. Dabei beschreiten sie originelle und ungewohnte Zugänge zu dem Philosophen und seinem Werk und bieten nicht selten überraschende Kommentierungen. Das hier behandelte Thema "Immanuel Kant in Werken der modernen Kunst" ist bislang in der Rezeptionsforschung kaum berücksichtigt worden.

Kontakt: Prof. Dr. Matthias Weber