Minderheitenpolitik im polnisch gewordenen Westpreußen 1919-1927

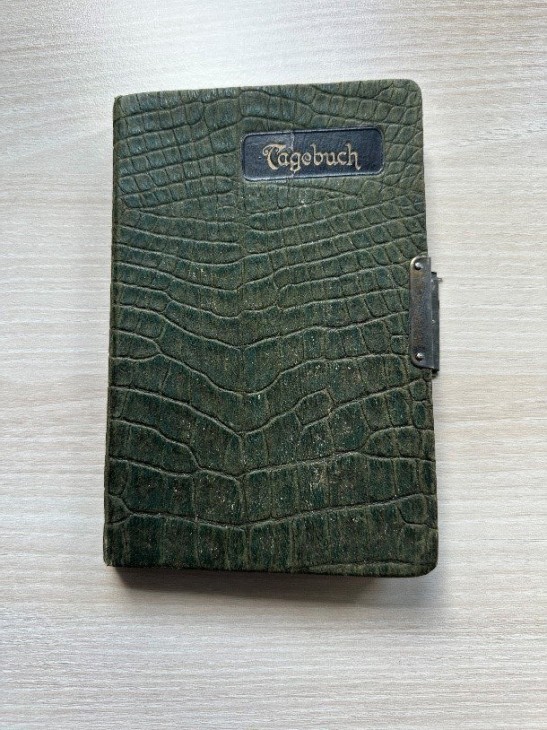

Tagebuch von Nordewin von Koerber (Foto: BKGE)

„Führer im Abwehrkampf“

Nordewin von Koerbers Aufzeichnungen über die Auseinandersetzungen um die Minderheitenpolitik im polnisch gewordenen Westpreußen 1919-1927

Infolge des 1920 in Kraft getretenen Versailler Vertrags wurde nach dem Ersten Weltkrieg der größte Teil der Provinz Westpreußen an Polen abgetreten und bildete seit 1922 als Woiwodschaft Pommerellen (Województwo pomorskie) eine Verwaltungseinheit der Zweiten Polnischen Republik. Die hier lebenden Deutschen waren nun zu einer Minderheit im polnischen Staat geworden und sahen sich trotz der in den Friedensverträgen festgeschriebenen Minderheitenrechte mit einer gegen ihre nationale und kulturelle Selbstbestimmung gerichtete Politik konfrontiert. In dieser Situation setzte sich der aus Konitz (Chojnice) in Westpreußen stammende Jurist, Politiker und Rittergutsbesitzer Nordewin von Koerber (1885-1943) für die Erhaltung des „Deutschtums“ ein und organisierte maßgeblich den politischen Zusammenschluss der Deutschen im abgetretenen westpreußischen Landesteil. Seine zahlreichen Aktivitäten und oft persönlichen Auseinandersetzungen mit polnischen Amtsträgern sowie sein teils öffentliches, teils konspiratives Engagement hielt er detailliert in Form bislang unbekannter autobiographischer Aufzeichnungen fest.

In Ergänzung der vorliegenden Studien zur Minderheitenpolitik bieten diese erstmals eine lebensnahe Sicht von innen auf das deutsche minderheitenpolitische Netzwerk in der Zwischenkriegszeit, das Nordewin von Körber als Mitgründer des „Volkstumsbundes“ und Abgeordneter des Warschauer Sejms organisierte. Er verstand sich als ein „Führer im Abwehrkampf“ der Deutschen gegen die Vereinnahmung durch Polen. Die in den 1920er Jahren entstandenen handschriftlichen Aufzeichnungen werden im Rahmen dieses Forschungsprojekts erstmals in kommentierter Form veröffentlicht. Die Publikation erscheint in der BKGE-Reihe „Schriften zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa“.

Kontakt: Prof. Dr. Matthias Weber